密西西比华人:百年沉浮与坚韧传承

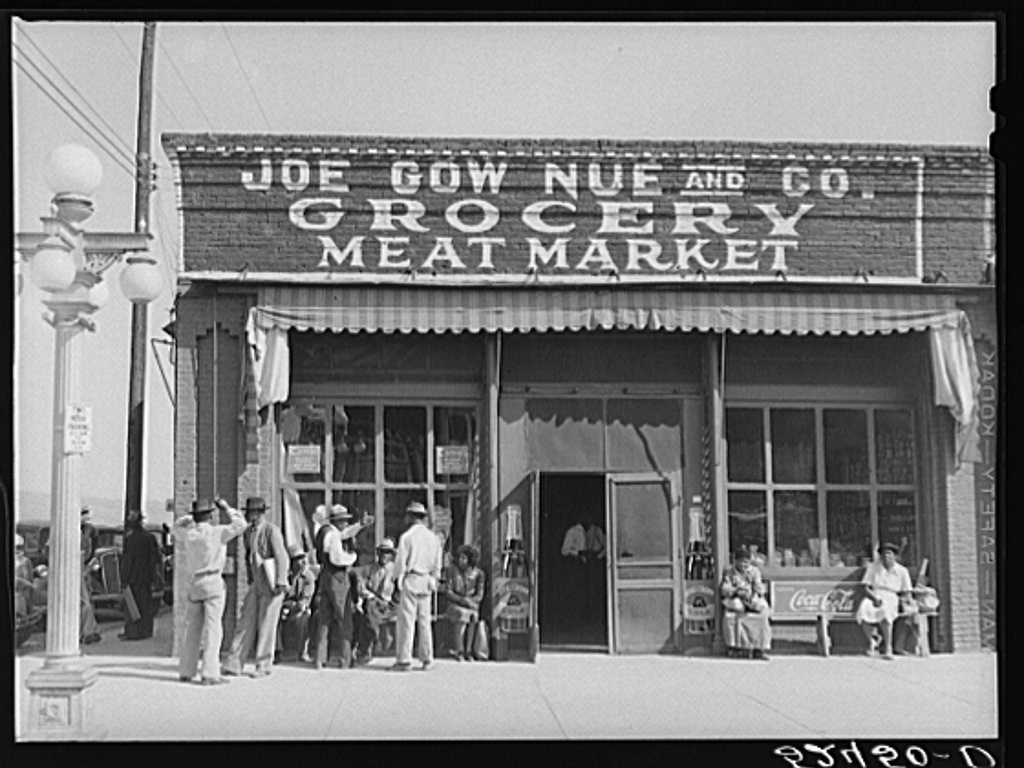

The number of Chinese merchants and grocers steadily grew throughout the Mississippi Delta in the late 1930s and early 1940s.

美国南方密西西比州,这片以棉花种植与密西西比河而闻名的土地,曾是美国奴隶制、南北战争与种族隔离政策的舞台。但鲜有人知的是,在这片土地上,也生存着一个顽强而低调的华人群体。从19世纪中叶第一批苦力移民,到20世纪中叶逐渐融入美国社会,密西西比华人经历了艰难求生、文化碰撞、社会边缘化与身份认同的复杂过程。他们在南方农村、棉田、杂货店与学校中,书写了一段独特的美国华人历史。

一、华工西渡:南方大种植园经济的劳动力空缺

密西西比华人历史的起点,可以追溯至美国南北战争结束后的19世纪60年代。1865年,南方奴隶制被废除,密西西比的大型棉花种植园失去了廉价黑人奴隶,劳动力市场陷入真空。为了维持种植园经济,南方庄园主和商人将目光投向了当时正涌入美国西部的华人苦力。

当时美国正值淘金潮与太平洋铁路建设高潮,大批来自广东四邑地区(新会、开平、台山、恩平)的华人男性,远渡重洋来到加州。但淘金梦破灭与铁路完工后,许多华工被迫另谋生路。一些劳工中介便将他们介绍到南方棉田,填补劳动力缺口。

据记载,第一批抵达密西西比的华人,大约在1870年代初。最早主要聚居于密西西比三角洲地区(Mississippi Delta),这里是美国最肥沃的平原之一,盛产棉花,也保留着最封闭的南方种族等级制度。华工最初多被安排在棉田干苦工,与黑人雇农并肩劳作。

二、从棉田苦力到乡镇杂货商

由于劳动环境恶劣、待遇不公以及屡遭歧视,许多华工逐渐放弃棉田苦役,转而经营小本杂货生意。这一转型,是密西西比华人命运的关键转折。

南方社会长期存在“种族隔离三分法”:白人高于黑人,其他种族被边缘化。在这个体系中,华人虽然社会地位低于白人,但因其经营意识强、吃苦耐劳、廉价销售,逐渐在黑人社区内开设起小型杂货铺,向黑人出售日常用品、食物、烟草等。

这些杂货铺通常设在偏远农村或棉田附近,甚至住家与商铺合二为一。由于黑人在当时无法在白人商店内平等消费,华人商铺成为黑人社区的重要补给站。

华人杂货商不仅是生意人,更在一定程度上介入南方种族秩序的灰色地带。虽然华人社会地位依旧卑微,但相较黑人略高,逐渐形成一个夹在白人权力阶层与黑人劳工之间的“中介民族”。这种特殊地位,使得华人商铺在当时密西西比农村经济中扮演重要角色。

三、血统、隔离与子女教育困境

密西西比实行严格的种族隔离法案(Jim Crow Laws),华人也难逃其害。他们被排斥在白人公共设施、医院、教堂、电影院之外,甚至被禁止进入白人学校就学。

19世纪末到20世纪初,华人社区开始逐渐形成家族结构,一些早期移民回国娶妻,或将家眷接来密西西比,华人子弟数量增多,教育成为燃眉之急。

由于黑人学校教学质量差、白人学校严禁华人入学,密西西比的华人社群在部分乡镇筹建了“华人学校”(Chinese Mission School),多由教会资助或华人自筹。这些学校规模极小,通常设在华人商铺后院或教堂附属屋,课程以英文识字、算术、基督教义为主,极少数教授中文。

在20世纪30年代之后,个别华人家长通过法律诉讼,尝试争取子女进入白人学校。例如1937年,密西西比州Greenville镇的李振华(Lum family)状告当地学区,要求其子女获得平等教育权,但败诉。直至1954年美国最高法院“布朗诉教育委员会案”(Brown v. Board of Education)裁定废除学校种族隔离,密西西比华人才逐渐获得公平受教育机会。

四、第二代华人与身份认同

与第一代广东籍苦力移民不同,20世纪中叶成长于密西西比的华人第二代,多已能讲流利英语,受美国教育,对中国传统文化认同感逐渐淡化,但在南方保守社会依旧面临种族歧视。

在上世纪40-60年代,许多密西西比华人青年离开家乡,前往孟菲斯、休斯敦、芝加哥等城市升学、就业,谋求脱离农村杂货铺命运。他们中的一部分逐渐融入主流社会,从事医生、律师、教师、工程师等职业,也有个别参军服役,参与二战、韩战。

与此同时,密西西比华人社区内部逐渐式微,传统庙会、粤语剧团、宗亲组织逐年减少。老一辈华人与新生代在身份认同与文化取舍上存在巨大代沟。许多第二代甚至不愿再经营父辈遗留的乡村杂货铺,主动将家业出售,迁往城市。

五、冷战时期的新移民潮

冷战时期,特别是1965年美国移民法改革后,取消了亚洲人配额限制,华人移民再度活跃。但这波移民潮主要集中于纽约、洛杉矶、旧金山、休斯敦等城市,对密西西比农村华人社区影响有限。

不过,部分香港、台湾以及越南华侨难民(尤其是华裔越南人)仍流入密西西比,填补老一代杂货商退出后的空白。与19世纪广东籍苦力不同,这批移民文化水平普遍较高,经济状况较好,也逐渐参与城市小企业、餐饮、医疗行业。

六、华人教会与社区认同

在密西西比,华人教会长期是维系社区的精神核心。早期基督教会通过华人传教士,将基督教信仰与乡村华人结合。密西西比州格林维尔、克利夫兰、格林伍德、维克斯堡等地,均设有华人礼拜堂。

教会不仅提供宗教活动,也是华人社交、婚配、教育、慈善互助中心。许多华人家庭通过教会介绍成婚、子女通过教会资助进入大学。

近年来,随着教会功能减弱、华人社区成员流散,部分原有教会关闭或被并入美国本地教会,但作为密西西比华人百年史见证者,其地位依旧不可取代。

七、当代密西西比华人现状

进入21世纪,密西西比州华人人口已不足1000人,大部分聚居于杰克逊(Jackson)、格尔夫波特(Gulfport)、比洛克西(Biloxi)等城市,经营中餐馆、医疗诊所、小型超市。原本存在于三角洲地区的华人杂货铺几乎全部消失,乡村华人社区基本解体。

近年来,随着中美经济文化交流活跃,部分中国留学生、医疗工程专业人士移居密西西比,但规模仍远小于东西两岸。

密西西比大学(University of Mississippi)与密西西比州立大学(Mississippi State University)亦设有华人学生学者联合会,组织春节、中秋、讲座活动,延续传统文化。

八、历史价值与文化遗产

密西西比华人作为美国南方少数族裔历史的重要组成部分,虽然人数不多、影响有限,但其经历折射出美国种族制度、阶层秩序、族群边缘化及少数群体生存智慧的真实缩影。

目前,密西西比历史博物馆(Mississippi History Museum)与密西西比华人遗产协会(Mississippi Delta Chinese Heritage Museum)已陆续展出部分华人生活旧物、商铺牌匾、照片、档案,并对老华人社区口述史进行整理。

这些珍贵资料,不仅为学术界研究美国族裔史、移民史、南方社会史提供第一手资料,也使密西西比华人在美国多元社会版图上占有一席之地。

百余年来,密西西比华人经历了从棉田苦役、杂货小商、种族隔离、身份挣扎,到当代逐渐消散的漫长历程。他们用坚韧与适应力书写了独特的美国南方华人史。尽管今日密西西比华人社区规模早已不复昔日,但这段历史值得铭记,更值得被后人继续发掘、传承。