彭博社:美国为何认定中国“太大无法胁迫”

【本文翻译自彭博社读者观点栏目】尽管中国自俄能源进口规模庞大,但北京却成功避免了美国针对印度实施的严厉制裁。

印度目前仍对特朗普总统征收的50%高额关税耿耿于怀,如今又面临另一项痛苦的认知:美国总统似乎将新德里单独挑出来惩罚,而对真正支持俄罗斯的中国却网开一面。

印度政府对川普上台一度抱有极大热情,并真诚相信两国之间正在迈向互利合作的新时代。然而,现实却令印度外交界陷入震惊——几乎没有人预料到印度竟会成为唯一一个在谈判后遭遇比预期更高关税的国家。正如路透社引述一位印度官员所言:“在美国与越南、印尼、日本和欧盟达成更优协议后,我们缺乏足够的外交支撑。”这无疑是印度外交的一次重大挫败。

或许正因如此,印度外交部对新关税的回应相对克制。新德里表示仍希望谈判尚可挽回,官方发言称这些关税“既不公平、也无理,更不合理”,同时指出美国每年仍从俄罗斯进口价值数十亿美元的化肥和铀。声明照例也批评了欧盟——这个希望与印度达成自由贸易协议的伙伴,反对印度设置贸易壁垒。但攻击欧盟,早已成了国际关系中的“通用套路”,连欧洲国家自己也常这么做。

需要指出的是,印度并非孤例。比如,日本也已恢复从俄罗斯进口原油,却并未受到任何制裁。而中国从俄罗斯购买的能源数量远超印度,但也同样未遭惩罚,这一点印度的声明没有提及,但本可以强调。

尽管表面上保持沉默,印度对美方处理方式的不满正在积蓄。若真要抑制俄罗斯,中国显然比印度更应是特朗普施压的对象。北京对普京政府的支持,无论在经济上还是政治上,均远超过新德里。

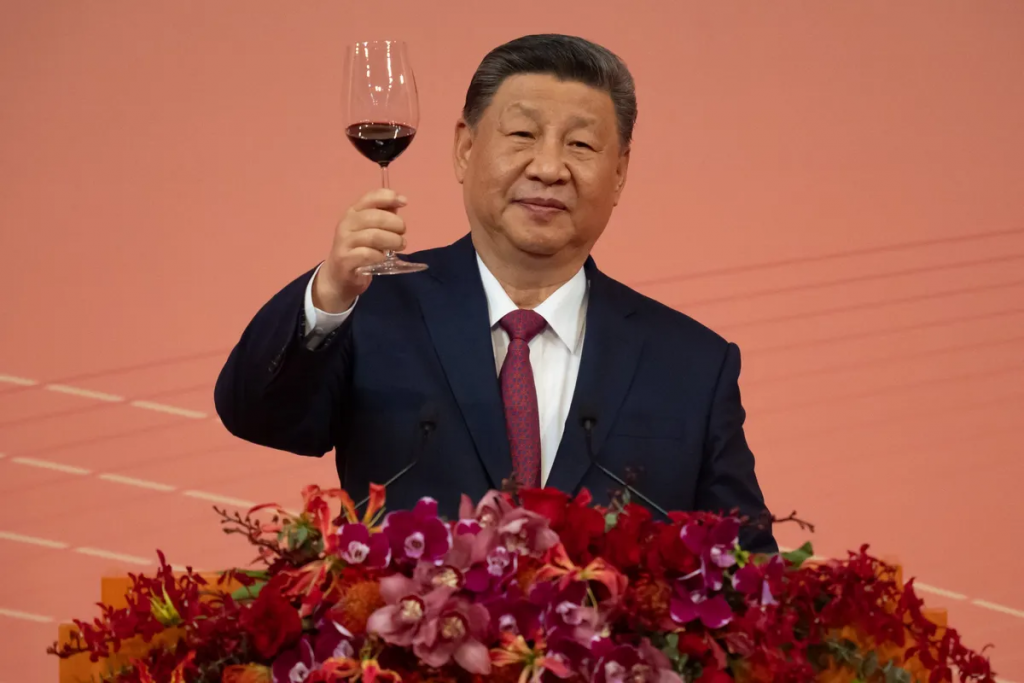

然而,事实显示,中国已成为特朗普“难以胁迫”的对象。中方谈判代表可能获得比其他国家更多的时间与空间与美方磋商协议,且在持续支持莫斯科方面享有印度所无法获得的“豁免权”。(虽然特朗普本周声称可能就中国购买俄能源对北京加征新关税,但其高级顾问之一已淡化这一说法的可行性。)

对北京享有“差别对待”感到不满的新德里,正在将不满的目标从中国转向美国。过去欢迎美国对华发动贸易战的印度决策者,如今却发现自己成了被打击的对象。这一局势让中国在国际舞台上反而更显强势——成为唯一一个能够对抗特朗普的国家。

这种差别待遇之所以令印度感到刺痛,也因俄罗斯能源对印度的重要性其实被高估。评级机构ICRA估算,去年印度因购买俄罗斯石油节省了38亿美元,而印度当年原油总进口支出高达2420亿美元。此外,并非所有这部分节省都惠及普通民众,印度对部分成品油进行再出口,实质上让全球其他国家消费者受益。

随着俄罗斯石油的价格折扣逐步缩窄,大多数印度官员原本认为转向其他能源供应商(包括美国)只是时间问题。他们以为转型可以作为印美达成更大贸易协议的一部分,循序渐进地推进。然而,这种想法如今看来过于自信且轻率。

如今,在特朗普的逼迫下进行能源采购调整,印度将付出显著的政治代价。莫迪的反对派抓住这次罕见机会,指责他对特朗普“过于软弱”。反美情绪在印度知识阶层中长期潜伏,此番美国对印度的“选择性施压”则令这股情绪彻底爆发。

在这种“国家尊严受到挑战”的舆论氛围中,理性决策变得异常困难。印度政府也应为此前将与俄罗斯贸易包装成“国家战略利益”负部分责任,如今必须巧妙地调整并重塑其对内叙述。

与此同时,一些对美国持敌意的国家也在借机利用印度的困境。曾因美国关税打击而心存不满的巴西总统卢拉,已致电莫迪,提议联合应对特朗普施压。有消息称,印度高层官员近期将前往莫斯科,莫迪本人亦可能出席在中国举行、由北京主导的上海合作组织会议。

值得注意的是,一年前若有人建议莫迪访问中国,几乎是难以想象的——他在过去七年从未访问中国。但考虑到当前局势,这一转变也并不令人意外:中国似乎能从特朗普的打击中全身而退,而印度却需承受重压。在特朗普面前,唯一无法被威胁的国家,或许也是唯一能为其他国家提供“保护”的力量。